[2 pour 3 Palis] consiste à vous faire découvrir le festival de Trois Palis sous deux angles singuliers et complémentaires. Roger Bertrand et Philippe Alen en proposent chacun leur version avec l'illustre concours de Jean-Yves Molinari.

La quatrième édition de Jazz(s) à Trois-Palis proposait, à travers sept concerts et une table-ronde, un parcours oblique où l’on pouvait deviner les tensions qui, dans la musique, reflètent celles du monde, et, par elle, leur répondent.

La première année d’un tel festival est un pari, la deuxième une hésitation surmontée, la troisième celle du doute – surtout après sa suspension forcée –, mais à la quatrième reprise c’est un pari réussi : Jazz(s) à Trois-Palis est devenu le rendez-vous des amis, des curieux, de ceux qui ont découvert là, à leur grande surprise, que le jazz n’est pas – plus – ce qu’ils croyaient, quoiqu’ils crussent, et qui reviennent. Ce festival est une occasion de les renseigner sur l’état d’une musique qui passe désormais sous les radars. Les Charentais ont de la chance : à moins de vingt kilomètres d’Angoulême, c’étaient en juin les Rencontres d’Archipels, orchestrées par Dominique Pifarély, et trois mois plus tard c’est donc Jazz(s) à Trois-Palis à l’initiative de Bruno Tocanne. Avec ses rituels déjà, des solos à l’église (forcément du XIIe) et sa visite commentée dans le cadre de la Journée du Patrimoine. On apprendra que les marronniers de sa petite place surélevée – l’ancien cimetière – sont condamnés, et l’on frémit à l’idée que la gangrène du mobilier urbain risque de s’y implanter. On voudrait bien nous rassurer, mais… Des arbres exotiques ? La petite balade qui s’ensuivait menait au Pont de la Meure, où les fidèles de la première heure tentaient de capter l’écho des solos de Jean Cohen et de Fred Roudet qui s’y tinrent la première année [1]. Ramenés par les prés au long d’un chemin jonché des premières noix tombées, on remontait, le temps d’une collation, vers la salle des fêtes à la nuit tombante, habitée elle aussi d’échos qui font la mémoire vivante d’un festival. Perspective et profondeur.

Rhizome, le pouvoir aux fleurs

Par exemple, et pour commencer, les ondes du solo d’Alain Blesing lors de la première édition étaient encore perceptibles aux premières notes du trio Rhizome. Entouré de Claudie Boucau (fl, shakuhachi, bansûri, bcl) et de Richard Héry (dms), il mit en route un petit train Mentos, cahotant parmi les fleurs sur des roues de bonbons, d’une naïveté provocatrice. Sorti des rails un instant, il atteindra quand même le far-west. Normal : c’était un hommage à Bill Frisell. Le ton était donné de bluettes au sourire en coin et replis acidulés. Bien nommé, ce trio pousse en terrain meuble et trace au travers de territoires éloignés, empruntant ici un rythme, là une mélodie, ailleurs des instruments, le zarb, la flûte bansûri. De la Bulgarie au Japon, ces transplantations conservent pourtant l’unité d’une formation au son bien à soi, mais qui tient aussi à ce que le lien qui les retient est de chanvre, celui d’un esprit flower power qui distinguerait cet ensemble entre tous. Une indolence, disons… californienne, teintée de psychédélisme doux et de familiarité country baigne l’ensemble du répertoire, et il n’est guère surprenant que les baleines soient invitées à y évoluer : leur chant, diffusé sur une note tirée du fond de la clarinette basse, est piqueté par une sorte de morse étiré de guitare et de flûte en forme d’amicale mise en garde. Sweet ocean, Quiet sont des titres qui ne cherchent pas à donner le change, à l’inverse de Hara kiri dont les vagues s’allongent tranquillement sous l’ébruitement d’une douzaine d’enjoliveurs qui miment des percussions japonaises. Pour les fleurs, il y aura Colchiques dans les prés ;pour voyager, un Caravan, ferroviaire et pressé duquel s’élève le son d’une flûte qui ne peut qu’évoquer celle de Roger Bourdin dans Paris s’éveille : inspiration, insouciance et liberté. Et pour guide, car rien ne manque, Le fils du berger (en passant par la Turquie avec un hommage à Berio). C’est donc fort logiquement un morceau en forme de patchwork qui conclura ce périple buissonnier. Mais juste avant, l’« unique cordeau » d’une note sera tendue d’un bout à l’autre de Kairos, en faufil, apparaissant, disparaissant, électrique ou fondu, autour duquel s’enroulera une séduisante mélodie. Le fil du moment opportun.

Julia Robin, des fleurs pour Mrs Mitchell

La proposition de Julia Robin le lendemain, en solo à l’église, poursuivait à sa façon ce voyage au temps des fleurs en réveillant le répertoire d’une chanteuse pleinement associée à ces années où le combat politique n’excluait le rêve ni la joie – ni ces derniers une douloureuse lucidité : Joni Mitchell. Singulière, Joni Mitchell l’est à bien des titres et son rapport au jazz, pourtant guère plus que tangent, lui a valu un attachement durable : la preuve. Quelques chefs-d’œuvre jalonnent un songbook plutôt déconcertant où s’accumulent des morceaux comme désossés ; et ce n’est pas la tendance de la chanteuse à octavier tout à trac qui leur rendra leur squelette. Il semble souvent que l’on écoute chantonner les petits enfants sur la banquette arrière commentant rêveusement pour eux-mêmes le paysage qui défile. C’est d’ailleurs ce qui prête, passé un moment d’effroi, du charme à ces chansons et qui rend Joni Mitchell si touchante : la fraîcheur. Pour qui s’y laisse prendre ; les autres resteront sur le bas-côté. Pour un musicien, il y a là l’occasion d’un beau chantier : les matériaux sont là, reste à construire. Un exemple, célèbre parmi tant d’autres, la version de Woodstock par Crosby, Stills, Nash & Young[2]. Julia Robin a néanmoins emprunté la contre-allée, à rebours de la voie indiquée par ce quatuor viril et sûr de soi qui a si magistralement charpenté la chanson. La contrebassiste-chanteuse a parié sur le charme vague de ces lignes flottantes dans lesquelles s’empêtre l’essentiel du répertoire. Et cela fonctionne pour au moins deux raisons tenant à ce que, justement, elle est contrebassiste et chanteuse. La contrebasse est, dans le jazz et pour faire vite, l’instrument auquel est confié le soin de synthétiser de façon linéaire le rythme et l’harmonie. Opération qui confère à cette « ligne de basse » un caractère inévitablement abstrait. La faire chanter est un défi, et un but. La voix, elle, est le vecteur des affects. Celle de Julia Robin glisse le long des mots, ascensionne pareillement, dégagée toutefois du décrochement prévisible, presque mécanique qui, chez Joni Mitchell, laisserait penser qu’elle a avalé une clé d’octave. L’attelage qui fait d’un solo un duo joue sur la faculté de faire tenir à la contrebasse le double rôle de point d’ancrage et de deuxième voix avec laquelle tisser un contrepoint intermittent ; sans compter avec l’entrée en lice de l’archet, ses rebonds et ses tenues. Un parlé-chanté de récitatif devient ainsi possible, fidèle aux errances des versions princeps. L’usage maîtrisé d’un portando enveloppant peut aussi aboutir, inversement, à ce qu’un cadre harmonique un peu indécidable laisse le chant évoluer en une mélopée fantomatique. La présence de la voix, qui ne se refuse pas aux effets de tréteaux, rhabille alors d’un tissu écru les voiles bien vaporeuses dont Mitchell drapait ses chansons. Une présence charnelle émanant de tout le corps, un fier engagement.

Les idées heureuses : No Borders !

No Borders ! venait à point dissiper les malentendus qu’avaient soulevés l’après-midi un Rond-Point des Allumés du jazz malignement intitulé « Jouer local ?[3] » Il ne s’agissait pas là de prôner une fermeture des frontières (lesquelles ? Celles du canton, du département, du pays ?), mais de discuter le lieu de la musique, de sa production à sa réception et d’appeler à distinguer l’espace qu’elle ouvre de celui qu’on lui réserve, avec l’idée d’instituer de l’un à l’autre un circuit court, celui du sens. Et de questionner la forme à lui donner : de production, de diffusion, du concert au disque.

Si l’on ne se décide pas quant à la direction à prendre, on peut indéfiniment tourner autour du rond-point ; sur une frontière, on bute, on montre ses papiers ou on est refoulé.

No Borders ! Catherine Delaunay (cl) et Tony Hymas (p) se sont choisi pour bannière un nom qui claque, un mot d’ordre qui décrit aussi bien leur position dans la musique. Celle d’un musicien qui, pour faire court, s’est fait connaître auprès de Jeff Beck, des Lonely Bears, a enregistré Janaček, Satie ou Mel Bonis[4], a longtemps épaulé le poète Shawnee Barney Bush et ne tient pas à être situé davantage ; celle d’une musicienne qui a traversé le répertoire de son instrument, de Mozart à Gilbert Amy, avant de l’enfourcher comme un balai de sorcière pour, justement, les survoler ces frontières. La musique qu’ils jouent ensemble a trouvé la bonne distance pour serrer Couperin et Thollot dans une même embrassade. Un goût commun pour une certaine musique française du début du siècle (le 20e) et de l’entre-deux-guerres, fantasque, polytonale, d’une feinte insouciance au bord du gouffre. Ils en ont retenu l’esprit et le son d’ensemble. Ce sera donc un festival de virtuosité aérienne : toucher de Hymas, resplendissant de nuances, de couleurs, brillant de précision, de profondeur, timbre de Delaunay, uni de haut en bas, léger et chaleureux. Ainsi équipés, ils traverseront des paysages aquarellés ; transparents, frais, dansants, comme ceux de la première pièce ; orageux, inquiets, et néanmoins lavés par une ondée dans la suivante pour porter immédiatement contraste. Il y aura des pièces à trous, à points de suspension, d’autres qui s’avancent à pas de loup, des bucoliques, des reposées, des tourbillonnantes. Toujours des pièces « de caractère ». On pourrait les nommer comme Couperin : La Fleurie, La Rafraîchissante, Les Petits Moulins à vent, La Bondissante… la septième aurait pu s’intituler « La Prudente », la huitième, « L’Impérieuse » – ou « La Décidée ». Certaines auraient ainsi des noms : « La Portal » (Ma tour, ma tour, ma Tourmalet), « La Krakauer », « L’Adélie », autant d’hommages et de références à des compagnonnages passés, des moments intimes ou quotidiens qui ouvrent grand les fenêtres sur les horizons qui s’étendent en arrière-plan. Deux d’entre elles, par exemple : Up down, une composition de Jacques Thollot[5], saluée ce soir d’un « Yep !» venu du fond du cœur et de la salle par un compagnon historique de ce rêveur éveillé, Kent Carter ; et American dream, point 200, un poème de Barney Bush dit du tabouret de piano par celui qui fut son inséparable compagnon de lutte [5bis] suivi d’une claudication sur laquelle la clarinette s’envole en libres volutes. Deux pièces comme des cailloux de Petit Poucet qui, jointes aux autres, jalonnent une mémoire dont il était beau de constater qu’elle demeurait vivante en ce lointain petit village de Charente. Mémoire de combats, qu’on ne peut tout à fait dire perdus tant qu’elle subsiste, cendres sur lesquelles poussent les fleurs qui s’étaient distribuées depuis le matin. Vient un autre titre de Couperin pour en lier le bouquet : Les Idées heureuses.

La rallonge du jour

La nuit était tombée depuis longtemps, personne ne l’avait ramassée. Mais on le sait, la nuit remue, et dans ce remuement, naissent des pensées folles, des pensées cruelles : « … c’est un plaisir que de frapper une belette. Bien, ensuite il faut la clouer sur un piano.[6] » Sans doute est-ce son spectre décloué qui tourne affolé dans la cage de la main gauche lorsque la longue rumination de Sophia Domancich se résout et libère la droite qui tente de s’échapper, aidée en cela d’une batterie qui la double comme son ombre. Alors, Les jours rallongent. C’est un trio comme on s’en serait ému jadis : un piano donc, le trombone de Christiane Bopp, et Denis Charolles derrière ses fûts. Jadis, au temps où les instruments tenaient avant tout un rôle ; maintenant, il y a de la circulation, avec le son pour agent. Les rôles s’échangent, parfois on y revient. Tout avait commencé par la mise en route d’un questionnement, obsessionnel, comme la montée d’un escalier, marche à marche. Un trombone au son plein, précis, étincelle de tous les feux de sa masse de cuivre – et puis, les belettes… Ce sera comme entrer dans une forêt enchantée. Tout un bestiaire se montre peu à peu. Il y a les voix du trombone, si diverses : un son chanté, une série de notes travaillées au plunger qui dialogue avec des peaux frottées de la paume. Le piano se glisse dans leur intimité, les touches se substituent à la coulisse avant que la batterie ne s’éclipse et que Bopp ne reprenne ces séries de confidences qu’elle conduira seule un moment. Reprise en douceur par Charolles, la conversation s’achèvera à trois, dans des lueurs de couchant, douces et cuivrées. Ce peut être comme une chasse ancienne, débutant sur un appel de cor, de cette voix qui creuse le lointain, d’où s’échappe un ramage forestier où le trombone flûte comme un loriot, prend des allures de shakuhachi pour recueillir des notes chaudes et palpitantes – une tourterelle au creux de la main. Un tendre moment bientôt perturbé par la mitraille qui le recouvre sans toutefois venir à bout d’une mélopée poursuivie à couvert. La pièce suivante progresse par blocs, surviennent des blue notes dont la saillie tout à coup surprend – surprise dans la surprise : on avait donc appris à s’en passer ? L’incroyable contrepoint d’un Tristano pris de folie embarque alors ce saisissement dans sa course. Mais pour finir, ce sera une pièce qui au contraire fait du sur-place, un exercice d’équilibre pour lequel Sophia Domancich n’a pas son pareil. Conduite et perturbée par le batteur, c’est comme un long halètement qui s’éteint dans un soupir. Repos.

Les jours rallongent, c’est dire qu’il est un moment dans chaque jour nouveau qui n’était contenu dans aucun jour passé, que tout ce qui d’eux est repris se prolonge d’inconnu. La force de ce trio réside notamment dans une façon à soi de négocier ce passer outre un moment parfait. Par exemple, celui où Christiane Bopp chanta dans son trombone une note irréelle, qui ne cessa d’éclore, tenue hors du temps dans son épanouissement sans fin. Le souffle retenu de l’assistance murmurait qu’on ne voulait pas que ça finisse. On ? Nous. Nous tous. Émise de la scène, cette longue note unique, vivante, donnait corps pour de bon du côté de la salle, à ce que, à Koenigsberg, on avait pu appeler « le sens commun », un sens partagé, « condition nécessaire de la communicabilité universelle[7] ». Du coup, ce « nous » engageait en retour une responsabilité mutuelle, de part et d’autre, musiciens, auditeurs. Un sentiment qui n’était pas pour rien dans le frisson qui parcourut la salle. Et si l’époque en appelle à cette responsabilité à l’égard du « Commun » – en une autre version du terme –, la musique en était là, à cet instant, un vecteur sensible. Le trio reprit. Avait eu lieu la rallonge du jour.

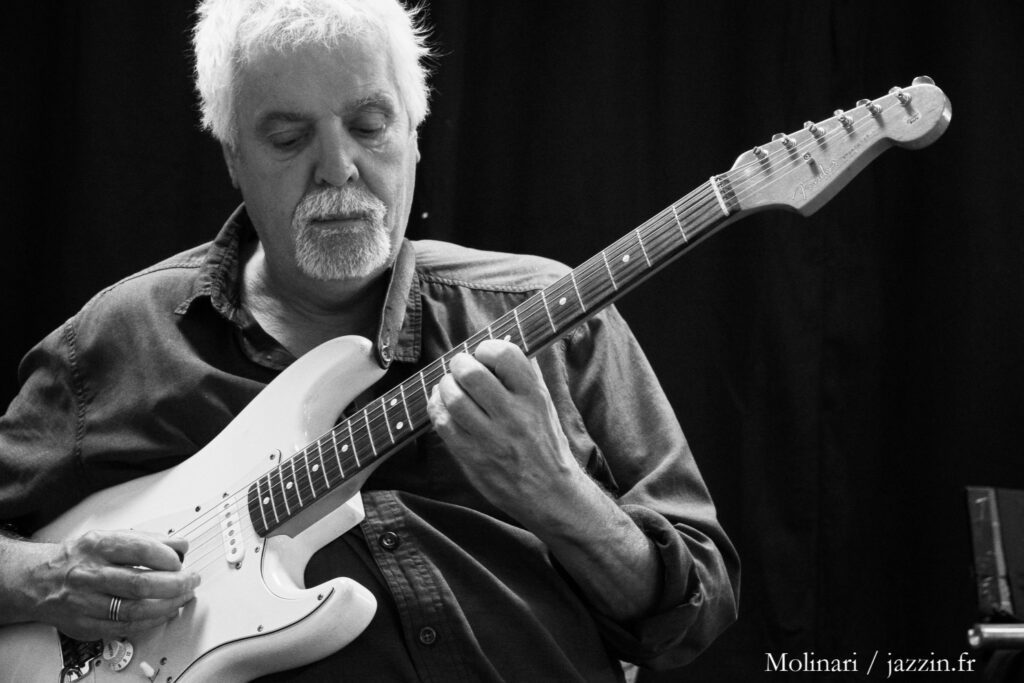

Pierre Perchaud, hors-sol

Connu comme guitariste de jazz, apprécié comme tel, Pierre Perchaud fait partie du paysage en Charente puisqu’il est aussi le maître d’œuvre du festival Respire Jazz, à une trentaine de kilomètres de Trois-Palis. On avait pu l’entendre à domicile faire état de sa science dans la belle grange de l’abbaye de Puypéroux deux mois plus tôt. Pour son solo à l’église, il avait choisi de dépouiller cette défroque pour se présenter sous un jour quelque peu différent : muni de plusieurs instruments dont il allait jongler, une guitare classique, une Gibson électrique et une « guitare chinoise ». Le guitariste « de jazz » – entendre par là cet expert en traversées obliques de grilles alambiquées, dévaleur de pentes d’un pas égal, généralement rapide et peu soucieux du paysage – s’était donc effacé au profit d’un personnage plus aventuré, museur, fureteur, alenti. Il demanda d’entrée à sa guitare acoustique de l’emmener d’un pas méticuleux au long d’un chemin tortueux ouvert aux sollicitations d’un terrain harmonique mouvant qui finit par se stabiliser sous la forme d’une cantilène aplanie. Ces Fleurs immortelles venaient se joindre au bouquet déjà fourni de la veille. D’un même tonneau où décantent des élixirs précieux qui perdent en alcool ce qu’ils gagnent en arômes, il puisa cet Emily raffiné, un Prelude to a kiss aussi sophistiqué que la célèbre lady d’Ellington, reconstruisit l’image aimée d’I remember you, changeant au gré de mémoires incandescentes (Konitz, Braxton), bref tout en se démarquant autant que possible du portrait-robot esquissé plus haut, il donna des gages à ceux qui sans peine auraient pu l’accueillir. Encore ces balises étaient-elles dispersées au sein d’un répertoire qui laissaient la boussole plus indécise : un passage par la guitare chinoise aux sonorités plus acides sans que le mode de jeu en soit plus affecté pour cela ; un détour par une pièce débutée par des miroitements aigus, des fourmillements qui se résolvent par une plongée dans le grave de la Gibson et des formules repliées sur elles-mêmes ; une longue improvisation roulée dans le gravier dans l’esprit d’un John Scofield sur May be I’m amazed (McCartney). Mais quand, ramassant au sol un grand bol tibétain, il y adapta des harmoniques de guitare et s’engagea dans de grandes excursions, c’est une autre silhouette encore qui se profilait, celle du guitariste classique que Perchaud fut d’abord revenu au pays de la guitare narcissique.

Corneloup dans la bergerie

Beckett, Calvino, peut-être, Anne Alvaro, c’est plus sûr, étaient un motif pour quelques-uns de se rendre au soir à Trois-Palis. Le covid en a décidé autrement et c’est François Corneloup seul qui dut assurer un set préalablement conçu pour être un concert-lecture. Sans la voix, donc, et surtout sans les mots de Beckett ou de Calvino (« Signifier ? Nous, signifier ! Ah elle est bonne ! [8]»), restait le sens. Dans la mélodie buissonnière que, pour commencer, laissa vagabonder le baryton, quelques bribes se saisissaient sur lesquelles des oreilles renseignées purent, justement mettre des mots, les assembler en une phrase qui pouvait faire image : une femme sophistiquée y marchait à pas de géants à mesure que s’élargissait la tessiture. Mais pour des esprits libres de ce savoir référentiel, un solo de Corneloup comblerait volontiers cette tendance à tirer au moindre son une petite fiction privée. Pourtant, il emprunta rapidement une autre voie où devenait plus malaisé de donner libre cours à ces errances. Tirée d’un riff, sa structure rythmique enflait, s’étirait longuement ; une phrase gigogne virant dans le suraigu était, par amplification, portée vers le cri ; des riffs soumis à une lente accélération changeaient d’aspect, absorbant ce qui se présentait sur leur pourtour à la façon d’un trou noir. Ces longues improvisations soutenues par une approche à peu près identique, bouclage, répétition, crescendo, saturation, contredirent alors cette échappée rêveuse promise aux premières notes. Cette frustration peut, dans d’autres contexte, s’avérer libératrice en mettant sur la voie du son pour le son, l’émancipant de la charge signifiante dont le leste spontanément un esprit porté à échafauder ses historiettes. Maintenus à mi-chemin dans une spirale vite étouffante, il fallait pour apprécier pleinement le voyage en accompagner le mouvement sans résistance. Sans quoi l’on retrouvait ces sensations vécues de l’enfant qui veut descendre immédiatement d’un manège qui semble ne jamais vouloir s’arrêter. Ce qui eut lieu pourtant avec le retour, non pas du bien connu, mais d’un mystère sur lequel il buta : conçu par un esprit qui pratiquait une autre forme d’ivresse, aux antipodes de la saturation, ce Misterioso cité par bribes, perdu, retrouvé, rattrapé par les bords, toujours fuyant dans sa présence même, de lui vint la chance, in extremis, de respirer enfin.

De la canopée

C’était la troisième participation de François Corneloup à Jazz(s) à Trois-Palis. Quand le trio de La Litanie des cimes prend place, on salue le retour d’Élodie Pasquier (bcl), d’un visage connu grâce au jeu de la ressemblance : c’est Bruno Ducret (vcelle, vcl) – le fils dans la famille Ducret – qui tente de la masquer par une barbe de jihadiste et des ongles vernis à la main gauche. Ils forment avec Clément Janinet (v), son instigateur, ce trio ou des cordes encadrent une clarinette boisée. D’entrée, on est cueilli par la voix d’outre-tombe d’un revenant qui chanterait accoudé au pub. Des pizz de violon, un bel unisson dans le registre grave, et le violoncelle se met à grincer pour que s’installe enfin un bourdon émincé en simple rumeur. Plus tard la mélodie refera surface, en guenilles au travers d’un rideau de cordes élimées. Le moment qui suit, présenté comme « le croisement de la musique du Morvan et de Steve Reich », achève de dresser un décor qui produit la sensation paradoxale d’enfermement en pleine nature que procure une randonnée sans but au cœur d’une forêt immense. Certes, on peut grimper et dominer la canopée, l’air libre ne rassure pas davantage, on y est perdu comme naufragé en pleine mer. Comment en arrive-t-on là, avec violons et clarinette ? Une fois encore, l’usage de la répétition comme moteur central dessine un horizon lointain, étal, ce n’est pas une ouverture pour autant. La chaleur des timbres devient touffeur, elle a raison de la mise en valeur des graves, des tempos larges, des mélodies qui se déplient paresseusement. L’orchestration est plus souvent resserrée, généralement opposant un musicien aux deux autres qui font corps, et ce qui chante enseveli dans un sur-place harmonique plutôt oppressant. Une dernière pièce en hommage à un violoniste malien lève un autre coin du voile sur les courants qui irriguent souterrainement cette musique : ils convergent et tous produisent le même effet, de saturation.

La soirée avait ainsi son unité, la nuit en était retournée. « Cette musique, très ouverte – peut-on lire en guise de présentation sur le site de La litanie des cimes – pourrait sonner comme la bande son d’un film sur la fin d’un monde, entendue depuis le sommet des grands arbres. » Et l’on se souvenait de la conclusion de Michaux : « Tel partit pour un baiser qui rapporta une tête. » Pour finir, ironique : « Priez pour lui, il enrage pour vous. »

La rage n’est pas absente de Trois-Palis, elle couve ; depuis quatre éditions, elle présente sa face tendre[9]. Autant qu’il est possible ; rien ne dit que ça durera.

Philippe Alen, texte

Jean-Yves Molinari, photos

[2]Crosby, Stills, Nash & Young, Déjà vu.

[3]« Jouer local ?» réunissait Michel Dorbon (RogueArt), Jean-Marc Foussat (musicien, Fou Records) et Mathias Pontévia (musicien) à l’instigation de Philippe Alen.

[4] Dans le dernier opus, superbe à plus d’un titre, paru comme bien d’autres chez Nato, De Delphes…

[5] Tony Hymas et Catherine Delaunay l’ont enregistrée ensemble pour l’album Nato qui salue la mémoire de Jacques Thollot (Thollot in extenso).

[5bis] La discographie de Tony Hymas chez Nato donne l’idée des engagements sur tous les fronts d’une mémoire qui est, elle aussi, « sans limites » : lire cd jazz : collection nato (natomusic.fr)

[6] Henri Michaux, La nuit remue.

[7] E. Kant, Critique de la faculté de juger, §21.

[8] Samuel Beckett, Fin de partie.

[9] Voir ici-même les comptes rendus des éditions précédentes.